�^�����g�E�}�l�W�����g�Ƃ�? |

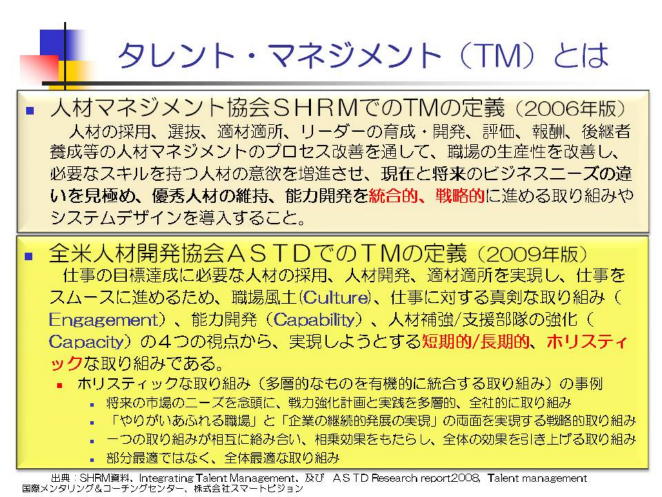

�@�^�����g�E�}�l�W�����g�Ƃ́A�u�l�ނ̗̍p�A�I���A�K�ޓK���A���[�_�[�̈琬�E�J���A�]���A��V�A��p�җ{�����̐l�ރ}�l�W�����g�̃v���Z�X���P��ʂ��āA�E��̐��Y�������P���A�K�v�ȃX�L�������l�ނ̈ӗ~�i�����A���݂Ə����̃r�W�l�X�j�[�Y�̈Ⴂ�����ɂ߁A�D�G�l�ނ̈ێ��A�\�͊J���������I�A�헪�I�ɐi�߂���g�݂�V�X�e���f�U�C�������邱�ƁB�v�Ɛ��E�ő���l�ރ}�l�W�����g����r�g�q�l�i���E�ő��28.5��������g�q�l�v���t�F�b�V���i���̃R�~���j�e�B�j���s��2006�N�x�Ń^�����g�E�}�l�W�����g�������̒��Œ�`���Ă��܂��B |

|

����́A�^�����g�E�}�l�W�����g�����߂Ă��܂��I |

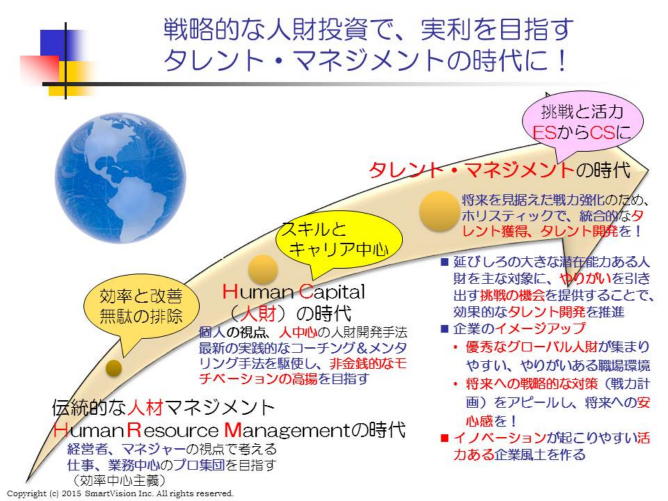

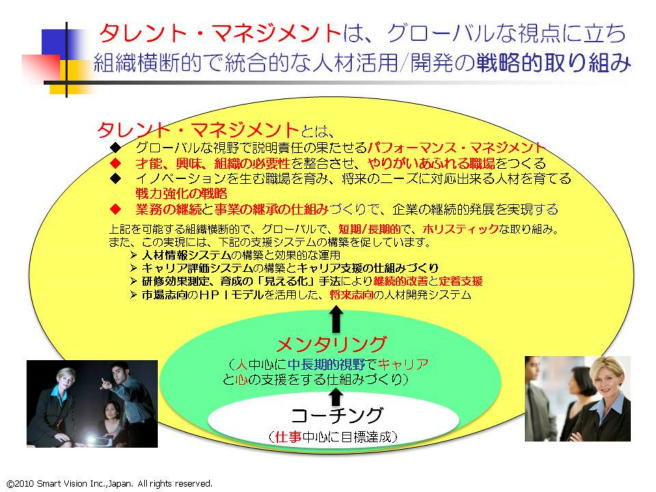

�@�`���I���q���[�}���E���\�[�X�E�}�l�W�����g�i�gR�l�j�ł́A�o�c�ҁA�Ǘ��҂̎��_����A�d���E�Ɩ����S�ɁA�l�ވ琬���i�߂��܂����B�������A�㒷�̎w�����߂ŁA�w�����悤�Ƃ��Ă��A�l�ވ琬�ɂ͌��x������A��肪���̂��銈���������E��ɂȂ�̂́A�����Ԃ�����܂����B�����ŁA�}�l�W�����g�̎��_���A�]���̌o�c�ғI���z����A���ꒆ�S�A�E��̐l���S�̍l�����ɓ]�����A�l�ނ���l���ɔ��z���ւ��A�l���琬�d�����q���[�}���E�L���s�^���i�g�b�j�̕��j���������悤�Ƃ��Ă��܂��B���̊�{�I�l�����Ƃ��āA�Ј��̃L�����A�p�X�m�ɂ��āA����̃L�����A�𒆒����I�Ȏ��_�Őݒ肵�A���̎������x������l�����ł��B�l���S�̍l�������N�_�ɁA�X�ɃO���[�o���ŁA�g�D���f�I�ɁA�l�ފ��p�Ɛl�ފJ����i�߂悤�Ƃ��Ă���̂��A�^�����g�E�}�l�W�����g�Ȃ̂ł��B |

|

�^�����g�E�}�l�W�����g�����߂���w�i�́H |

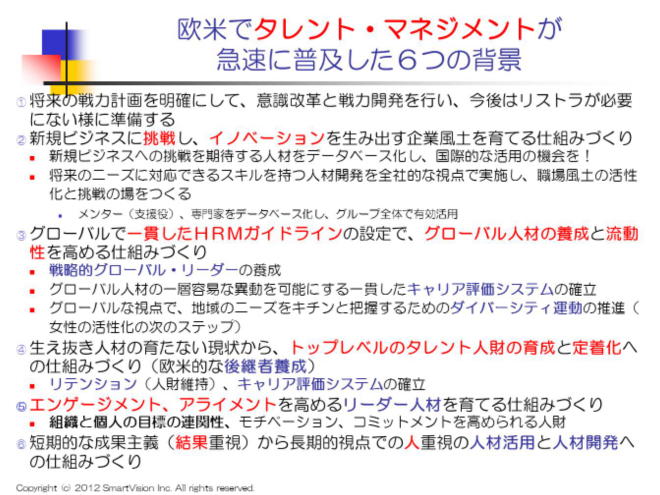

�@���Ċ�Ƃł́A�D�G�Ȑl�ޒ��A������L�����A�E�A�b�v�̂��߁A�]�E����P�[�X�������A��p�҂��炽�Ȃ������悭�݂��A��ނ��A�O���l�ނ�o�p����ƌ������z������܂����B �@�s�����ɂ́A�e���傪�Ǝ��Ƀ��X�g����i�߁A�Г��S�̂Ől�ނ����p����ӎ����Ⴂ�X��������܂����B��U�A���X�g���̓������\�ʉ�����A���Ȓ��S�I���h�^�l�����������A�E��ł̃������̒ቺ�������ɕ\��A�V�r�W�l�X�ɑΉ��o����l�ނ̈琬�A���������������l�ފJ�����A����Ȃ��Ă����������܂��B

�@�܂��A�Z���I�Ȏ���ŁA�Ɛт�l�ނ�]������X�����ˑR�Ƃ��ċ����ł����A�s�����ł́A���̒Z����I�Ȍ����������ŁA�����͂��}���ɗ��Ƃ����f�l�Ɏ������Ⴊ�\�ʉ����A����ł͂܂����Ƃ��āA�O���[�o���Œ������I�Ȏ��_�ŁA�l�ފ��p��l�ފJ������K�v�������ڂ���܂����B�l�������p�������Ă��A�l�̉ߋ��̊w�K�����������̎��т��f�[�^�x�[�X�����A����K�v�ɂȂ�X�L����⋭���Ȃ���A�l�ފJ����i�߂��^�����g�E�}�l�W�����g�����߂���悤�ɂȂ����̂ł��B �@�X�ɂ́A�C���^�[�l�b�g�𒆐S�ɂ����s��̋}���ȕω��⑽�l���ɐv���ɑΉ��ł���K���͂̂���l�����啝�ɕs�����Ă���A���̎����̂��ߑS�Ѓ��x���ŁA�O���[�o���Ȏ��_�ŁA�l�����p�Ɛl���J����i�߂���g�݂ł�����܂��B�]���̕���������ŁA���f����̂ł͂Ȃ��A���L���Г��S�́A�����͊֘A��ЁA�X�ɂ́A�C�O�̑g�D���܂߂��O���[�o���Ȏ��_�ŁA�l�ފ��p�̋@���T�����Ƃ��铮���ł�����܂��B �@�s��̋}���ȕω��ɑΉ����A�����̃j�[�Y���L�`���Ɣc�����A�K���͂̂���_��̂���l����{�����鎋�_����A�l�ވ琬�A�l�ފJ���̏����ꌳ�Ǘ����A�����I�A�g�D���f�I�A�O���[�o���Ȏ��_����A�l�ފ��p�̋@��𑝂₵�A��������P���铮���������̐�i���Ői�݁A�^�����g�E�}�l�W�����g�Ƃ��Č������Ă������̂ł��B |

|

�V�ł`�r�s�c�^�����g�E�}�l�W�����g�̐V��`�Ƃ́H |

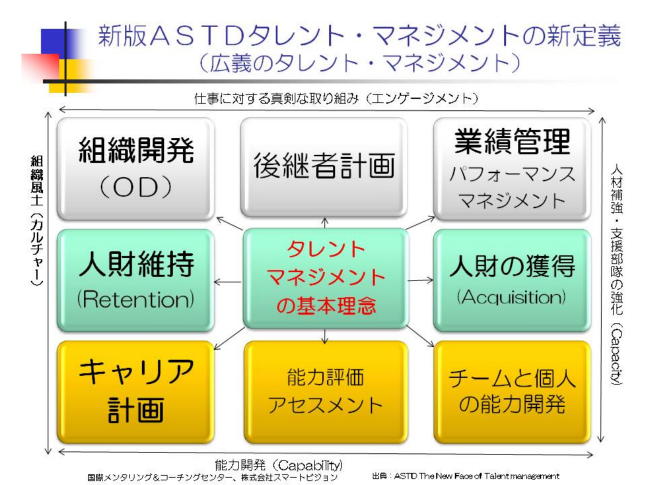

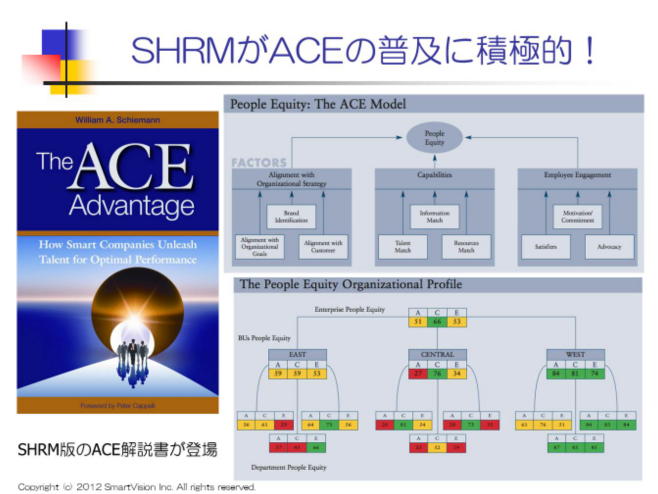

�@�]�����`�r�s�c�Ń^�����g�E�}�l�W�����g�ł́A�L�����A�v�����^�����g�E�}�l�W�����g�ƕʂ̕���Ƃ��āA���`�̒�`�����܂������A�Q�O�O�X�N����́A���L�̐V��`�ɂ��A�S�̃J�e�S���[�A�W�̗̈�Ɋg�傳��܂����B���ɁA���̒��ŁA�G���Q�[�W�����g�̏d�v�����������Ă���A�ƐъǗ��i�o�l�j�A�L�����A�v��i�b�o�j�A�X�Ɍ�p�Ҍv��i�r�o�j�Ƃ̊֘A�����X�ɘA�g�v���C�Ői�߂�d�g�݂��A�L������Ői�߂邱�Ƃ�ڎw���Ă��܂��B |

|

�@����A�Đl�ރ}�l�W�����g����SHRM�N�������ł́A2010�N�ȍ~�A�^�����g�E�}�l�W�����g���d�v�e�[�}�Ɋi�グ���A��R���^�����g�E�}�l�W�����g�Ɋւ��鎖�ᔭ�\�����Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂����B |

|

|

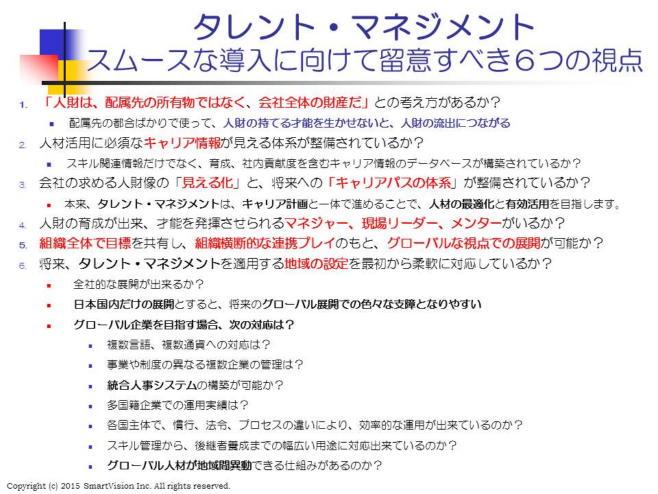

�X���[�X�ȓ����ւ̂U�̏����Ƃ́H |

�@�{���̃^�����g�E�}�l�W�����g����������ɂ́A���Ȃ��Ƃ��A���̂U�̎��_���d�v�ɂȂ�܂��B �P�D�u�l���́A�z����̏��L���ł͂Ȃ��A��БS�̂̍��Y���I�v �Q�D�ߋ��̌l�̃L�����A���̃f�[�^���~�ς���A�K�v�ɉ����ĉ{���o���܂����H |

|

�^�����g�E�}�l�W�����g�́A��z�̐l�ފ��p�A�l�ފJ���헪�I |

�@�����������߂鋆�ɂ̐l�ވ琬��@�Ƃ��āA���{�ł��R�[�`���O���}���ɕ��y���܂����B�R�[�`���O�́A���ʂ��グ��A�����ɏ����߂ɂ́A�������Ƃ̂ł��Ȃ��d�v�ȋC�Â��̈����o����@�ł���A�d�����S�A�Ɩ����S�̃v���̐��E�ł́A�W���I�Ȉ琬��@�ɂȂ��Ă��܂��B�������A�o���Ȃ��l���ɂ��������A�o����l����I�сA����ւ���̂����R�̂��Ƃƍl���鍇����`�������A�܂����M�̂Ȃ��Ј��ɂƂ��ẮA��ϗ⍓�Ȃ����Ǝ���A�ꍇ�ɂ���ẮA�㒷�ɑ���s�����T�ς���\��������܂��B

�@����ɑ��A�e�l���̌��d���A����˔\���Ȃ��Ă��A���̍˔\������̂ł͂ƍl���A�����̉\����T���A���̎������x������̂��A�����^�����O�̍l�����ł��B�]���A�l�ɂ₳�����A�����^�����O�̍l�������A�����E��������ł͓K���Ă���ƍl�����A�X�ɂ́A��w���w�@�ł��L�����E�I�ɓ�������A���Ăł͋}���ɕ��y���܂����B���̒��ŁA���o���̎�ҁA�V���Ј��ɑ��Ă��A�����̖������A����{�������A�B���������̊�т�`���邱�ƂŁA����𑣂��A�l�̃L�����A�x�������������^�����O�́A���̊�{�I�Ȋ����ɂȂ��Ă��܂��B �@�č��ł́A�A�M���{��B���{�̕��j�Ƃ��āA�����^�[��W�̑S���I�ȃL�����[�������{����u�����^�����O�����v��2003�N����n�܂�܂����B���債�������^�[�́A�n��̐��N�́A��s�A��\�́A����o�ł̂��߂̃{�����e�B�A�����ɍv�����Ă��܂��B �@����15�N�A���Ċ�����C���h�̃\�t�g�J������ŋ}���ɕ��y���i��ł���̂��^�����g�E�}�l�W�����g�ł��B�]���A�e�����A�e�T�[�N�����ʂɎ��{���Ă��������^�����O���R�[�`���O�������s���Ă��āA����Ȃ�Ɏ��сA���ʂ������Ă��܂����A���̃m�E�n�E��e�l�̃L�����A��~�ς���Ă��Ȃ��̂ł��B�]���A�l�����p�̋@�����I�ɂȂ�A�X�Ȃ�L�����A�E�A�b�v����������ɂ́A�O���̓]�E�̋@���T���̂��퓹�ɂȂ��Ă��܂��܂����B���Ăł́A�D�G�Ȑl�����A�]�E���J��Ԃ��Ă���̂����Ԃł��B ���N�A�����^�����O���O���[�o���W�J���Ă���IBM�́A����̎�����Љ�������^�����O�{���o�ł��܂������A����ɂ́A���̐i���^�Ƃ��āA�^�����g�E�}�l�W�����g���O���[�o���W�J���邱�Ƃ�SHRM�T�C�g��ʂ��Ĕ��\�A����̃^�����g�E�}�l�W�����g�̓��������SHRM�T�C�g����_�E�����[�h���\�ɂ��Ă��܂��B �@���ݔ\�͂�@���Ɋ��p���A��Ă��̂��̏����f�[�^�x�[�X�����A�e�l�ނ��L�����A����i�������т̏��j�Ƃ��Ē~�ς��܂��B�����̏������L���邱�ƂŁA�O���[�o���Ȋ��p�ɍL���A��{���O������Ŏ��H����Ă��邩���u�����鉻�v����S�ГI�ȃL�����A�]���V�X�e�����\�z���A�E��̕��ʂ���ǂ����A�E��ł̃^�����g�J���̈ӎ������߁A�Ɩ��⎖�Ƃ̌p���ɖ𗧂Ă悤�Ƃ��Ă��܂��B �@�l���S�̐l���琬�̑����̃m�E�n�E���W�߁A�l���̗p�A���p�A�^�����g�J���̍L������ɂ킽��A�g�D���f�I�A�O���[�o���Ȏ���ŁA�l���̐��ݔ\�́A�˔\��@���Ɉ����o���A���p����@�������A������L����}�l�W�����g�Ƃ��ďW�听�����̂��A�^�����g�E�}�l�W�����g�ł��B ���ꂼ�A�l�ވ琬�̒m�b�Ɖ��l����m�E�n�E�̑����Z�Ȃ̂ł��B �@���Z���^�[�̈�ʌ��J�R�[�X�A�^�����g�E�}�l�W�����g�E�Z�~�i�[�Ɋւ�����́A�������������������B �@��̓I�Ȑi�ߕ��Ɋւ��ẮA���Z���^�[�ɐ���A�����k�������B �@������āA�y�ъT�Z���ς����́A�����ɂđ��k�������Ă���܂��B |

|

���ۃ����^�����O���R�[�`���O�Z���^�[

�@

�@