�l�ރ}�l�W�����g����r�g�q�l2011�N������̕��̒�����A�ꕔ�������܂����B

�ڍו��́A�i�r�g�q�l���s�̋@�֎��@�C���T�C�g�X�������������������B

9��17���J�×\����헪�I�l�ރ}�l�W�����g�������ŕ��܂��B

�A�W�A�ł́A���ĕ��݂̂g�q�l�����}���ɐi�W���Ă���I |

�@�l�ރv���̐��E�I�R�~���j�e�B�r�g�q�l�i�l�ރ}�l�W�����g����j�́A2010�N�����ݖ�25.5�����ɒB�����B�č��ȊO�̍��ۉ���́A�P�S�R�����łV�R�O�O���B���̒��ł��A�C���h��2400�����A�ő傾�B�r�g�q�l�Q�O�P�P�N���X�x�K�X���ւ̍��ێQ���҂́A1000�����A�؍�230���A�J�i�_178���A����63���A�C���h55���A�i�C�W�F���A40���ŁA�A�W�A����̎Q���҂��ڗ��B �@�`�r�s�c���l�Ɋ؍�����̎Q���҂��ő�ł���B�C���h�ł́A���ɓƎ��̂r�g�q�l�R���t�@�����X���J�Â��Ă���A���̂��߂r�g�q�l�ւ̎Q���҂́A���̒��S�ƂȂ�j�ƂȂ郁���o�[���قƂ�ǂ��B |

|

���E�̂T�̗��ꂪ�A�r�g�q�l�Q�O�P�P�Œ��ڂ��W�߂�I |

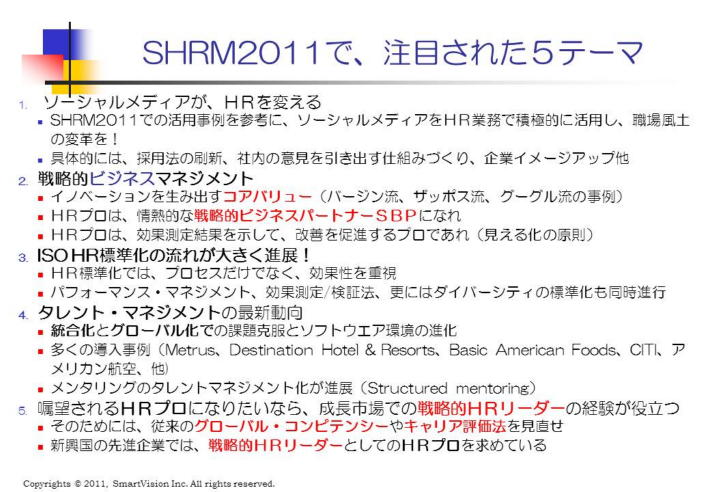

�@���N�̂r�g�q�l�Q�O�P�P�ł́A��N���l�ɉ��L�ɂ������T�̃e�[�}�����ڂ��W�߂��B

�N�X�헪�I�r�W�l�X�E�}�l�W�����g���^�����g�}�l�W�����g�̃Z�b�V�������������A�ŏI����29���ɏW�����āA�^�����g�}�l�W�����g�̃Z�b�V�������s����̂ŁA����́A�����e�[�}�̃Z�b�V�����U����K�v������B �@�]���̓`���I�Ȓ�ԃR�[�X����A�헪�I�Z�b�V�����������āA�����̏����g�q�}�l�W���[����ς����ł��������A����ɂ������āA���͓I�ɃZ�b�V�����ɎQ�����Ă���p����ۓI�ł������B����SPHR,GPHR���F�莑�i�������Ă���g�q�v���ɂƂ��āA���̍X�V�ɂ́A�r�g�q�l���ɎQ�����āA���ȏ�̒P�ʂ��C�����邱�Ƃ��K�v�ɂȂ�̂ŁA�M�S�ɂȂ�̂����R�ƌ����悤�B �@�č���Ƃł��A���{��Ƃł��A�]�����g�q�}�l�W���[�́A�헪�I�r�W�l�X�p�[�g�i�[�Ƃ́A�����������ꂽ���݂ł���A���̈ӎ����v�����͂ɐi�߂邽�߂ɂ��A�r�g�q�l�N������͑傫�Ȗ������ʂ����Ă���B �@�ꕔ�̓��{��Ƃł́A�l�����̋@�\���A�e���ƕ��ɕ��U������A���O���ύX���ꂽ�肵�āA�l���v���Ƃ��Ă̈ӎ����}���ɒቺ���Ă��鏊�����邪�A�{�����҂���Ă���p�����߂��A�헪�I�r�W�l�X�p�[�g�i�[���^�����g�}�l�W�����g�ƌ������ڂŁA�g�q�v���Ɉӎ����v���Ăт��܂����Ƃ���ƊE����݂̉^���́A�����]������悤�B |

|

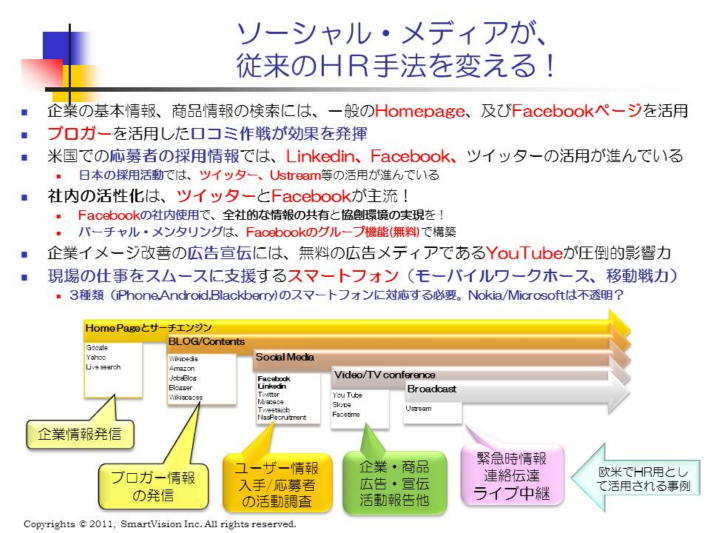

�\�[�V�����E���f�B�A�̊��p�����ꂩ��̂g�q��ς��� |

�@���N����A�r�g�q�l���̖w�ǂŁA�v�h�e�h�Ԃ���������A�A�C�t�H����A���h���C�h�g�ѓ��A�w�ǂ̃X�}�[�g�z�����g�����ƂŁA�ȒP�ɃZ�b�V�����ē������邱�Ƃ��o���A����̎�t���c�C�b�^�[��veb��Ŏt���A�b�҂��ԓ�����d�g�݂������B����ɂ��A�b�҂ƁA�Q���҂Ƃ̌𗬂������A�������I�ɃC���^�[�A�N�e�B�u�Ȃ��Ƃ肪�\�ɂȂ�B �@�ʃZ�b�V�����ł��A�\�[�V�������f�B�A�֘A���������Z�b�V������10�ȏ�ɋ}�������B |

|

�h�r�n�ł��g�q�l�W�������i��ł��܂��I |

���N�A���ڂ��ׂ��_�́A�r�g�q�l���A�h�r�n�ł��g�q�̕W�����ɏ��o�����ƌ����j���[�X���B

�@�W�����ƌ����Ɛ��E�łЂƂ̕����ɓ��ꂷ�邩�̂悤�ɑ�����ꂪ�������A�g�q�̕W�����́A������v���Z�X�̕W���������łȂ��A�ڕW�m�ɂ��āA���̒B�����ǂꂾ���ł����̂��Ƃ����Aeffectiveness(���ʐ��j�ɏd�_�������Ă���B���̃v���Z�X�Ƃ��Ẵt�B�[�h�o�b�N�̎�@�A�ڕW�̒B���x�̕K�v�Œ�x�����K�肵�A�g�q�l�̂���ׂ��p���l���A�����背�x�����N���A���Ă��邩�ǂ�����������d�g�݂ł�����B �@����́A�ŗD�G�����\��������̂ł͂Ȃ��A�g�q�l�̃O���[�o���Ȏd�g�݂m�����A���̌��ʐ����オ���Ă��邩����������̂ł���B���̒��ɂ́A�e��̌��ʑ����@�����ʑ���w�W�m�ɂ��āA�����邱�ƂɂȂ�B �@���̑Ώە���Ƃ��āA�p�t�H�[�}���X�E�}�l�W�����g�A�_�C�o�[�V�e�B�A�X�ɂ́A�g�D�J���A�g�D���v�A�l���`�A��͂̏����x�A�p�����A�L�����A�J�����܂܂��B �@����A�O���[�o����ƂƂ��Ċ����Ƃ́A�n�悲�Ƃɂ��Ȃg�q��Ƃ����ɁA�O���[�o���Ȏ��_�ŁA��БS�̂Ƃ��Đ������̂Ƃꂽ�g�q����̗p���邱�ƂŁA�J���ꂽ�O���[�o������Ƃ��ĔF�m����A�l�ނ̋@���������߂邱�Ƃ����߂��Ă���B �@����́A�O���[�o�����^�����g�E�}�l�W�����g�̎����ɂȂ���A�O���[�o����ƂƂ��ĔF�߂��邽�߂ɂ́A��{�I�Ȏ��g�݂��Ȃ���Ă���̂���������K�v�����邩�炾�B �@���{�̑����̃O���[�o����Ƃł́A�e�n��̓`���I�Ȃg�q��@�����̂܂܂ɂ��āA��Ђ��邢�̓O���[�v�S�̂̐��������Ƃ�ĂȂ����Ƃ���A�O���[�o����ƂƂ��Ă̈�ѐ����Ƃ�ĂȂ��B���ꂪ�A�{������ׂ��O���[�o���ȃ^�����g�E�}�l�W�����g�̎����̏�ŁA�ő�̃l�b�N�ɂȂ��Ă���B��������P���邽�߂̈���ɂ��Ȃ낤�B �@���A�{���́A2011�N3���ɂh�r�n����A��{�I�ȍ��ӂāA���݂`�m�r�h�̏����ψ���ŏڍד��e�̌�����i�߂��Ă���B �@���ɁA�O���[�o����Ƃ�ڎw���ɂ́A�V�����g�q�l�W���̃K�C�h���C�����K�p����A���H�ʂł̌��ʐ����������������߂���B�]�����v���Z�X���S�̂h�r�n(ISO9000/14000��)�A�������K�C�_���X���S�̂h�r�n(ISO26000��)�Ƃ́A���i���S���قȂ�ƌ�����B |

|

�����͓���Ƃ̐���K�ڂɁA�^�����g�E�}�l�W�����g�̐������Ⴊ���X�ƏЉ�ꂽ�I |

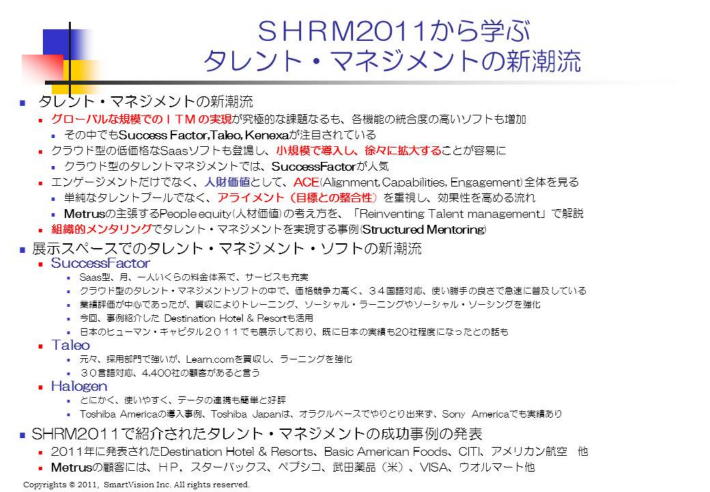

���N�̃^�����g�E�}�l�W�����g�E�Z�b�V�����́A��ƁE�����@�ւɂ�鐬�����Ⴊ�����A�W�����ł́A�����̃x���_�[���^�����g�}�l�W�����g�����ʏ��̔@���A�����Ă����B

�@�܂��A�N���E�h�^�̒ቿ�i�\�t�g�ł����T�N�Z�X�E�t�@�N�^�[�i��SAP�Ёj���A�}�������Ă���B����͍ŏ��́A���K�͂Ŏn�߂āA���X�Ɋg��ł���g�����A�Z�ʐ��A�l���`�ɂ��A�֘A�\�t�g���P���ɉ����A34����Ή��ŁA�O���[�o�����ɂ��L���ȓ_���������B���N�������̃Z�b�V�����ł́A���̃\�t�g���x�[�X�ɂ����f��������A���̎g���₷�����A�s�[�����Ă���B �@�܂��A���ɋ}�����Ȃ̂��ATaleo�i���I���N���Ёj�ŁA�R�O������Ή��A4,400�Ђ����[�U�[�ƌ����Ă��邪�A���{��Ή��͌��ݏ������Ƃ̂��ƁB �@���N�A���ڂ��ꂽ�̂��AHalogen�ƌ����V�����͂ł���B���n��Ƃ����ŃA�����J�A�\�j�[�A�����J�̈ꕔ��ł��̗p�����Ƃ̘b�����A���{��Ή������ꂩ��ł���A�����̒x�����{���Ƃ̒����œ�q���������B �@�r�g�q�l�Q�O�P�P�ň�ԋ������������̂��AMetrus������Ă���ACE(Alignment,Capabilitis,Engagement)���R�v�f���x�[�X�ɂ������j�[�N���^�����g�}�l�W�����g�̎�@���B�u�G���Q�[�W�����g����A�`�b�d�ɁI�v������������ł�����B ���̍l�����́A�r�g�q�l���E�}���ł���Reinventing Talent Management�ł��������A�r�g�q�l�Ł@�^�����g�}�l�W�����g�̂ЂȌ`�ƂȂ��Ă��郂�f���ł�����B�`�r�s�c�ł̂X�@�\�𒆐S�ɂ�����@���P���ŁA�^�����g�}�l�W�����g�ɂ�������ʑ���/�������ȒP�ł���悤�ɂȂ�B �@����́A���{�ł������]���ɂȂ肻���Ȃ��̂ł���A���ڂ��ׂ��_�ƌ�����B �@���A���{�l�ރ}�l�W�����g����i�r�g�q�l Insight���A�X�����Ɍf�ڂ��܂����r�g�q�l�Q�O�P�P���A�y���헪�I�l�ރ}�l�W�����g������ŕ����r�g�q�l2011�������A���������A�_�E�����[�h�ł��܂��̂ŁA�������������B |

|

���ۃ����^�����O���R�[�`���O�Z���^�[