�����^�[�̗R�����H |

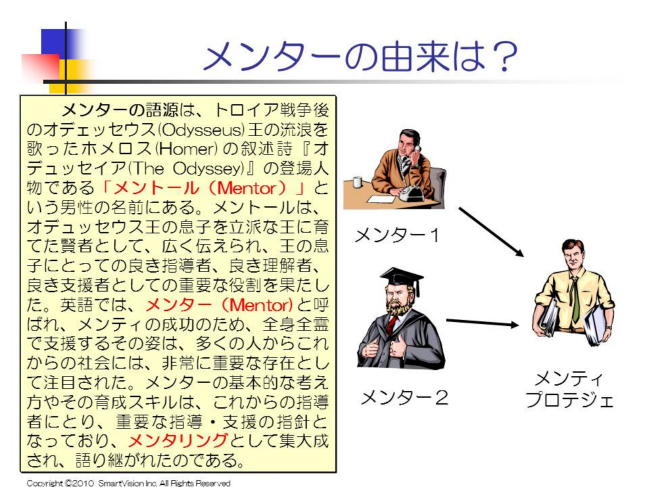

�@�����^�[�́A�g���C�A�푈��̃I�f�F�b�Z�E�X(Odysseus)���̗��Q���̂����z�����X(Homer)�̏��q���w�I�f���b�Z�C�A(The Odyssey)�x�̓o��l���ł���u�����g�[���iMentor�j�v�Ƃ����j���̖��O�ɂ��̌ꌹ������܂��B���̃����g�[���Ƃ����j���́A�I�f���b�Z�E�X���̂��Ă̗��F�ł���A���̑��q�e���}�R�X(Telemakhos)�̋��������ꂽ���҂ł����B�����g�[���͉��̑��q�ɂƂ�A�ǂ��w���ҁA�ǂ������ҁA�ǂ��x���҂Ƃ��Ă̖������ʂ������l���̂��Ƃł��B

�@���̗R���Ɋ�Â��A�����g�[�����A�p��ł́A�����^�[�iMentor�j�ƌ�����悤�ɂȂ�܂����B�܂��A�����^�[�̑̌��t�Ƃ��āA��x���ҁA��㌩�l�A�Ƃ����Ӗ��́u�����e�B(Mentee)�v�Ƃ������t���p�����Ă��܂��B

�@�M���V������̓`���ł́A�����g�[���i��ɉp��Ń����^�[�j�͉��̑��q�ɂƂ��Ă̗ǂ��w���ҁA�ǂ������ҁA�ǂ��x���҂Ƃ��Ă̖������ʂ������l���Ƃ��ē`�����Ă���A�鉤�w��l���A�w���E�x������X�L�����A���p����āA����ł������^�����O�ƌ�����悤�ɂȂ�܂����B���̎w���@�E�x���@�́A�Ñ�M���V�����ォ��̑傫�ȉۑ�ł���A���j���Â�����ƌ����āA���g���ÏL�����Ƃ��Ӗ����܂���B����ł́A���ɕK�v�Ƃ���镁�ՓI�ȕ������w���Ă���A�̂�����p���ꂽ���̂��W�听���A���Ђ������ď]�킹����A�l�ԗ͂��d�������x���^�̃��[�_�[�V�b�v��@�̏W�听�Ƃ������܂��B

�@���A�����^�����O�iMentoring�j�́AMental��Mentality�Ƃ́A�ꌹ�I�ɂ͊֘A��������܂���B

|

�����^�[�Ƃ͂ǂ�Ȑl�H |

�@ �܂��A�����^�[�Ƃ��ďd�v�ȓ_�́A�����̌����������邽�߂�����{�����[�����f���Ƃ��āA���Ɍ����A�ڕW�B���̃C���[�W�m�ɂ��A�����������̊y�����A��肪�����u����v���ƂŁA�d���̂��C�����߂邱�Ƃł��B�����̑̌��������邾���łȂ��A����c����ʂ��āA�ǂ̂悤�ɑΉ�����ׂ����������ōl����x�������܂��B���̓_�́A�R�[�`�Ƒ傫���Ⴄ�_�ł��B

�@�R�[�`�́A����̐��ݓI�\�������o���A�����Ɉ琬���邱�Ƃ����_�Ɏx��������_�́A�����ł����A�����̌��A���m���A����{�i���[�����f���j���������������Ƃ�K�������v������Ȃ����߁A�v���Z�X�Ǘ��ɏd�_�������X��������܂��B�܂��A�����^�[�́A�����e�B���������I�ȃL�����A�x�������邱�ƂŁA���C�����߁A�Ɩ��̒B����ʂ��āA�l�ԓI�Ȑ������x�����܂��B�Г��O�ŕK�v�Ȑl�����\�z���A�����̐l��K�v�ɉ����āA������킹���肵�܂��B�����e�B�̎x���҂Ƃ��Ă����h���M������������K�v������܂��B

�@�܂��A�����^�[�̊��镪��́A�Ƃɂ����L�����̂�����܂��B�����Ă���l�ɑ��ẮA�Ή��Ƃ͊W�Ȃ��A�x���̎�������o���l�ł��B�x�������������̐l�ł�����܂��B�x���`���[�̋N�Ƃɑ傫�Ȏx���̎���������ׂ��X�^���t�H�[�h��w�H�w���̋����́A�����^�[�ƌĂ�A�V���R���o���[�̔��W�ɑ傫���v�����܂����B

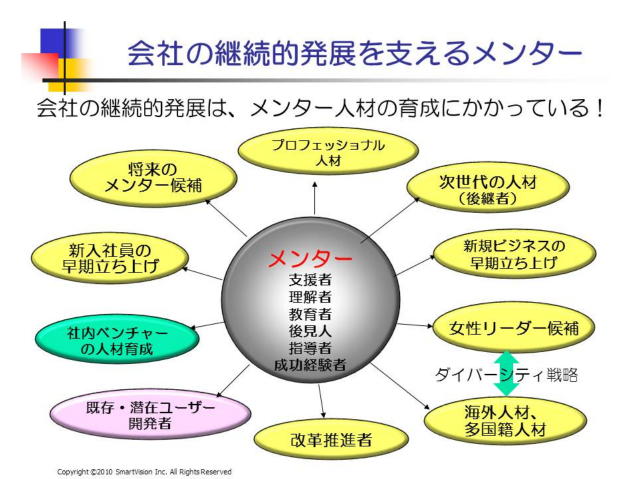

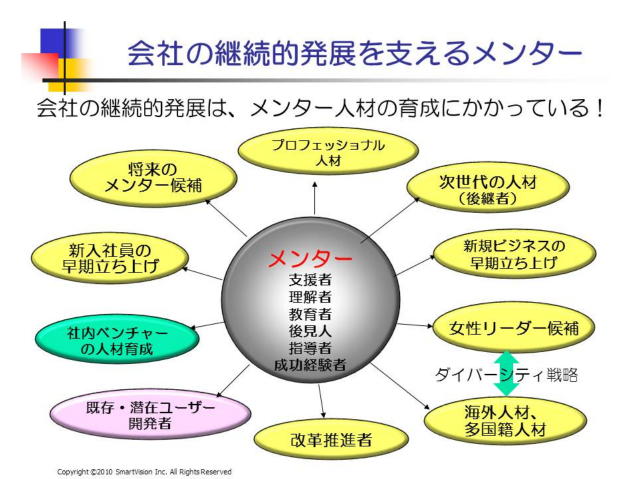

�@�_�C�o�[�V�e�B�i���l���j�̍����Љ�ł́A�����^�[�̑��݂��Љ�ւ̓����ɂ͕s���ł���A�����⏭�������̐l�B���A�Љ�ɗn�����݁A���[�_�[�Ƃ��Ċ���ɂ́A�����^�[�̎x������Ϗd�v�Ȗ������ʂ����܂��B��Ƃ̒��ł́A�Ј��̈琬����n�܂�A�d�v�����E�ڋq�̎x��������̂��A���ł́A�����^�[�̖����ł��B��Ђ̌p���I�Ȕ��W���������邽�߂ɁA�����^�[�́A�d�v�Ȗ�����S���Ă���̂ł��B

�@���{�ł́A�V���Ј��̑��������グ���悭�m���Ă��܂����A���̑��A������l�ނ̈琬�v���t�F�b�V���i���l�ނ̈琬�A�X�ɂ́A�������[�_�[�A�C�O�̐l�ނւ̎x�����A�����^�[�̏d�v�Ȗ����ɂȂ�܂��B

|

�����^�[�ɂȂ�ɂ́H |

�@�����^�[�ɂȂ�ɂ́A�������i���K�v�Ȃ̂ł����H

�����^�[�ɂȂ邩�ǂ����́A�����^�[�����Ɩ���K�v�ł���A���̋@��͑�R����܂��B

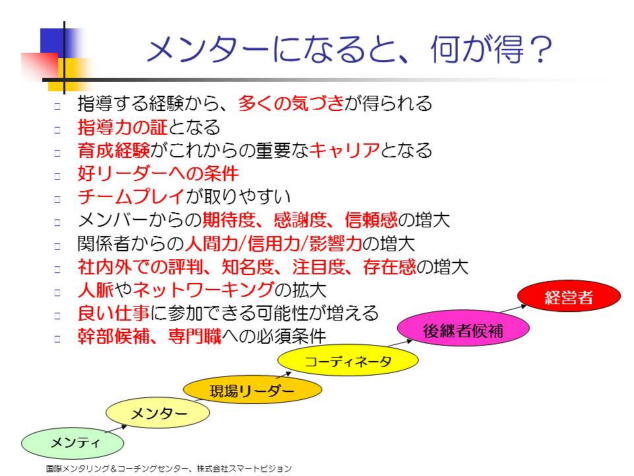

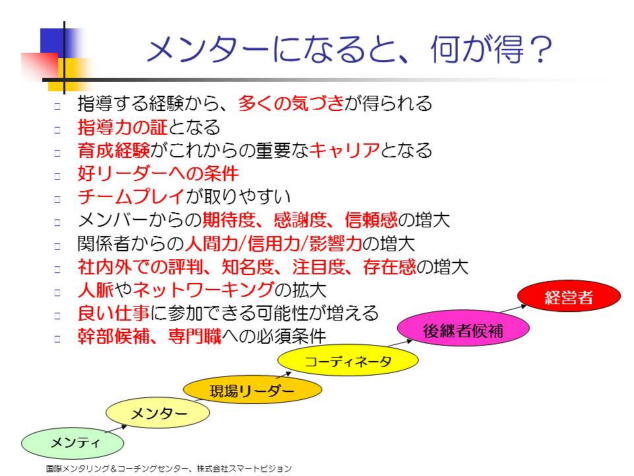

�@���o���҂��A�o���҂Ƃ��āA�w���E�x��������ł��̂ŁA�K�v�ȋƖ��Ɋւ��A������x�̌o�������߂��܂��B�������A�ŏ�����A���ׂĂ̒m���ƌo����������Ă���l�́A�����Ă��邽�߂ɁA�����^�����O��i�߂�ߒ��ŁA�����������邱�ƂŁA��������Ă���̂��A�ʏ�ł��B�d�v�Ȃ̂́A�m�������閳���ł͂Ȃ��A�����e�B�̎x���҂Ƃ��āA�ǂ��b������Ƃ��āA�C�Â���^�������A���C�������o���邩�ǂ����ɂ���܂��B�����^�����O�́A�{���A���ȗ����]���̂����������t����̂ł͂Ȃ�����ł��B�S���o���̂Ȃ������e�B�ɂ́A�K�v�ɉ����āA�]���̂���������{�i���[���E���f���j�������܂����A������Q�l�ɁA�ɓK�������A�ڋq��������������������e�B���炪�n�����邱�Ƃ��x������̂��A�{�������^�����O�ł��B���̈琬�o����ʂ��āA�����e�B����M������A���ʂ̍��������^�[�������邱�ƂɂȂ�A�����̓��[�_�[�ւ̓����J����܂��B

�@�����^�[�̋@���������A�܂����킷�邱�ƂŁA�������傫�ȋC�Â������Ƃ��o���܂��B���ʂ̍��������^�[�����́A���[�_�[�ւ̓o�����ƂȂ�̂ł��B�܂��A�����^�[���т����߂邱�ƂŁA�����^�����O�E�l�b�g���[�N�A�𗧂l�����\�z���A�������Ă���l���������܂��B

�@�����������ǂ��@��Ƃ��āA�����^�[�o����ϋɓI�Ɋ��p���ĉ������B�������w�������������邱�Ƃł��傤�B

|

�����^�[�́A�N������ׂ��Ȃ̂��H |

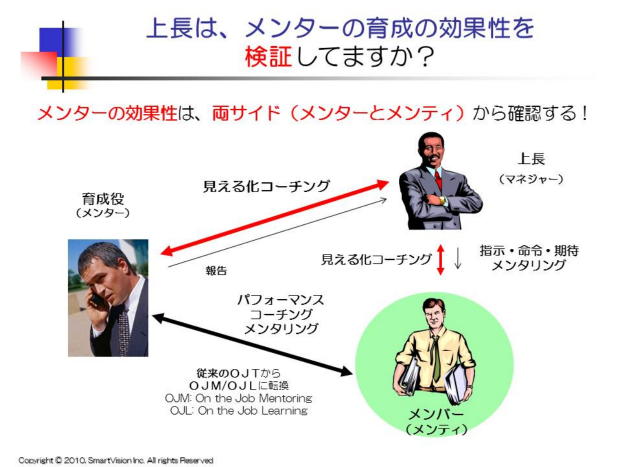

�@�����^�[�́A�㒷�����C����ׂ��Ȃ̂��A����Ƃ��o���̂���Ј��������^�[�Ƃ��Ă̋�������āA�琬��S��������ׂ����A�����́A�����`�[�����ɓK�C�҂����Ȃ��ꍇ�ɂ́A�g�D���f�I�Ƀ����^�[��ݒ肷��ׂ��Ȃ̂��A�������̂���������܂��B�����o�[�����Ȃ��ꍇ�A�㒷�̐�含�������A�琬���\�ȏꍇ�ɂ́A�㒷�������^�[���C�Ői�߂邱�Ƃ͉\�ł��傤�B

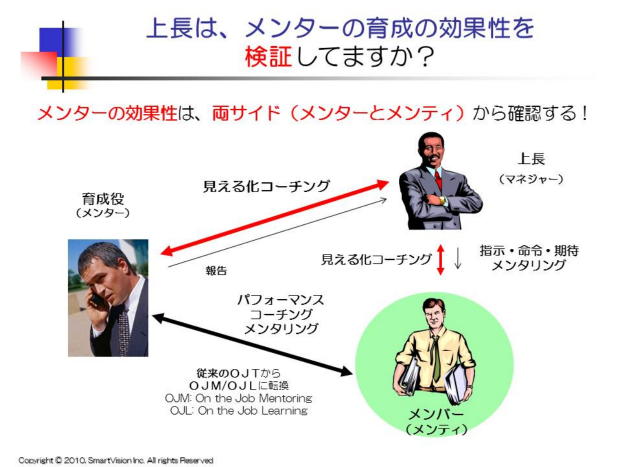

�@�������A�㒷������ׂ������o�[�̐��������A���Z�ŁA�琬�m���A�琬�o�����\���ƌ����Ȃ��ꍇ�ɂ́A�����^�[�Ƃ��Ċ���o���邩�ǂ����͋^��ł��B���̂悤�ȏꍇ�ɂ́A�㒷�������^�[�ɂȂ���A�D�G�Ȏ��Ј�����āA���̃����o�[�琬�̑f���炵����m�点�A�����^�[�����`�x�[�V�������邱�ƂŁA�����^�[�Ƃ��āA����E��������邱�Ƃł��B�ŏ��������^�����O�E�v���O���������{����O�ɂ́A�K���L�`���Ƃ��������^�[���C����u����@�������A�����o�[���w���E�x������X�L�����w����Ƌ��ɁA�����^�[�̌��̑f���炵���������Ƃ��Ė��키�@������邱�Ƃ��d�v�ł��B���̌�́A�㒷���A�����e�B�̈琬�����ʂ������Ă��邩���u�����鉻�v����K�v������܂��B

�@�㒷���A�����^�[�����C����ꍇ�ɂ́A�C�y�ɕ�����Ȃ����Ƃł��A���k�ł��镵�͋C�����邱�Ƃ��d�v�ł��B�㒷���A�]���҂Ƃ��Ă̑Ή����������Ă���ƁA�C�y�ɑ��k������͋C���o�Ă���\��������܂��̂ŁA���ӂ��ĉ������B

�@���A��ʓI�ɂ́A�g�D���f�I�ȃ����^�[�̕����A�����e�B����̊��ӓx�������Ȃ邱�Ƃ�����A�ǂ����ʂ��ώ@���ꂽ�P�[�X����������Ă��܂��B

��ʌ��J�R�[�X�́A����������B

��ƌ��C�Ɋւ�����́A����������B�@

|

|

�@

�E��ł̒����ȓ����ƒ蒅���x������

���ۃ����^�����O���R�[�`���O�Z���^�[

All rights reserved (c)Copyrights 2014�@������ЃX�}�[�g�r�W�����@